感覚統合を活かした遊びは幼児に最適!その理由と具体的な遊び3選

こんにちは

お子さんの発達が気になるお母さんの味方

感覚チューニストのゆうです。

あなたのお子さんは、タオルや服などの感触に敏感で、着替えを嫌がったりすることはありませんか?

また、お家には色々なおもちゃがあるのに、限られたおもちゃでしか遊ばなかったりするかもしれませんね。

そんなあなたは、お子さんの発達のことで、図書館や書店で本を探している時に、「遊び」という言葉と一緒に、「感覚統合」という文字を見ることがあると思います。

「感覚統合ってそもそも何?遊びなの?何かの特別な訓練で使う用語かな?」

「きっと習い事みたいに、どこかのトレーニング教室でやっているんじゃ……。」

はじめ私は、そんな風に思っていました。

まして、感覚統合が幼児の遊びと関係があるなんて、想像もしませんでした。

もちろん、我が子が小さい頃の遊びも、ただの時間つぶしになっていたことが多かったように思い出します。

あなたとあなたのお子さんはいかがですか?

「服の脱ぎ着をするのに一苦労で、ゆっくり遊べる時間も気力もない!」

「一人で遊んでいることが多いから、そういえば一緒に遊ぶ時間って、あんまりないかも……。」

それならば、お着替えや一人遊びの時間に、感覚を意識した遊びをちょっとだけ取り入れてみませんか?

感覚といっても、感覚統合でいうところの感覚は、視覚や聴覚などの五感の他にも、あと2つあるんですよ。

もしもまだご存知ないのであれば、感覚統合のことを知って、それを活かした遊びをお子さんと一緒に楽しんでみませんか?

でも、これから難しいことを勉強したり、何か特別な遊びをするための時間を捻出するのは大変ですよね。

でも、大丈夫!

感覚統合のお話はとても簡単ですし、遊びについても毎日の生活の中で簡単にできるものをご紹介しようと思っています。

では今回は、感覚統合を活かした遊びは幼児に最適!その理由と具体的な遊び3選というテーマでお話ししてまいりますね。

Contents

感覚統合を活かした遊びは幼児に何かいいことがあるの?

あなたのまわりでは、発達障がいという言葉がどのくらい広まっているでしょうか。

最近ではテレビ番組で特集が組まれたり、ドラマの主人公に発達障がいがあったりと、身近になってきたように思います。

一方で、感覚統合という言葉は、まだまだ珍しいかもしれませんね。

そういう私も、親子でお世話になっていた発達障がい専門の心理士から聞いたのが始まりでした。

そこでまずは、感覚統合って何?というところからお伝えしたいと思います。

感覚統合とは

まずは、「感覚統合とは」というお話です。

漢字ばかり4つも並びますが、難しくないので安心してくださいね。

私なりに分かりやすくお伝えすると、

体のあちこちにある「感覚」でキャッチされた「感じ」が、脳で程よく整理整頓されて、手足からだを思うようにコントロールできることで心地良く過ごせますよ、それが「感覚」が「統合」されているということです。

となります。

あなたもご存知のように、人には視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚という5つの感覚があります。

視覚は、目から入ってくる情報(物や景色の色や形、質感や大きさ、遠近など)をキャッチしています。

聴覚は、耳から入ってくる情報(音や声の大きさや量、遠さなど)を、味覚や嗅覚や触覚も同じように、私たちの身のまわりの環境から沢山の情報を得ています。

感覚統合のお話では、これら五感の他に、前庭覚と固有受容覚という二覚が登場します。

体のどこにあって、どんな働きをしているのか、ご説明いたしますね。

前庭覚は耳の奥にあって、体の傾きや体が移動している速さなどの情報を得ています。

固有受容覚は、筋肉への力の入り具合や関節の曲がり具合などから、手足からだ置かれている状況や体勢などの情報をキャッチしています。

これら五感と二覚で得られた様々な感じ方が、それぞれタイミング良く脳に伝わっていき、そこに集まった膨大な量の情報が、具合よく整理整頓されたりまとめられたりしているわけです。

そうしてはじめて、脳から体の隅々に向けて、動かすのか静止させておくのかといったダイナミックな指令から、どの程度?どのタイミングで?どのくらいの時間?などといった細かな指令までが発信されているのです。

そのお陰で、私たちは例えば、電車やバスの中でも倒れることなく立ったまま、スマホを持って視界に入る位置で固定して、適度に瞬きをしながら文字を追い、指先を見なくても程よい速さでスクロールできているのですね。

いかがですか?

普段、意識しないくらい自然で何気ない生活動作も、感覚統合のお陰で成り立っているのですね。

こう改めて考えてみると、感覚が統合されているということは、とても素晴らしくて偉大なことだとすら感じてしまいますね。

感覚統合を活かした遊びはお子さんの笑顔を増やす

それでは次に、「感覚統合を活かした遊びはお子さんの笑顔を増やす」ということについて、お話ししたいと思います。

感覚統合を活かした遊びは、楽しい!という気持ちを大事にしますから、お子さんの笑顔が今より増えることが期待できます。

わざわざ嫌なことや苦手なことを繰り返すのではなく、お子さんが出来ることをして遊ぶので、あなたが困ってしまう場面も減るというわけです。

あなたは例えば、1日に何回、お子さんの笑顔に元気をもらっていますか?

我が子は小さい時、自分では上手く遊べないと機嫌を損ねて大泣きしたり、遊んであげてもアレも違う!コレも違う!と泣きわめいたりして、私はどうしていいか途方に暮れることが多かったように思い出します。

我が子たちと一緒に遊ぶことに、全く喜びを感じなかった時期もあり、辛く苦しかった思い出が今でも強く残っています。

その点、感覚統合を活かした遊びは、お子さんの笑顔と一緒に、あなたまで笑顔にしてくれますよ。

あなたが困った顔や怖い顔になることなく、笑顔でずっと遊んでくれたら、お子さんはそれだけでも幸せで笑顔になるでしょう。

それに、お子さんの言動を感覚統合という視点から捉えられるようになると、お子さんを褒めたくなるポイントが次から次に見えてくると思います。

するとお子さんは、あなたに褒めてもらえて嬉しい!という気持ちになりますから、「もう1回したい!」となるわけです。

その、「もっとしたい!」という気持ちによって、感覚が刺激される行動は積極的に繰り返し促されることになるでしょう。

この繰り返しによって、お子さんの身に備わっている「感覚」は丁度よく「統合」されていき、程よい量の情報をキャッチして、心身の状態を心地良く保てるようになるのです。

そうして、自分が置かれている環境への安全や安心を感じられてはじめて、色々なことに挑戦して成功を重ねる機会を増やせるので、自信をつけていけるようになります。

それが行く行くは、お友達との遊びに広がり、集中して勉強をするなどといった活動の基盤になり、心も体も健やかに快適な毎日を過ごしていけるようになるわけです。

そのはじまりが、今日から始められる、感覚統合を活かした遊びになります。

感覚統合を活かせる簡単な幼児の遊び3選

いかがですか?

感覚統合とは一体どんなことなのか、イメージしていただけたでしょうか。

人には五感とニ覚を合わせた7つの感覚があって、そこでキャッチされた情報は脳で整理整頓され、それによって手足からだのコントロールがうまくいってはじめて、私たちは心地良くいられるということなんですね。

また、感覚統合と遊びの深い関係についても、お分かりいただけたかと思います。

そこでここからは、感覚統合を活かせる、ご家庭でできる簡単な遊びをご紹介してまいりますね。

触覚を使った遊び

まずは「触覚を使った遊び」をご紹介いたします。

お着替えを嫌がったり時間がかかる場合、その洋服の肌触りが苦手だったり、ピッタリした感じや緩い感じが好きではないことがあります。

苦手だったり嫌だったりするものに触れている時間が長ければ長いほど、その不快な気持ちは膨らむでしょうし、そのものに対する嫌な気持ちも強くなっていってしまうと思いますから、まずは遠ざけてあげたいですね。

その上で例えば、服が頭を通過する感触が好きではない場合には、遊びを通してその感触に慣れていく、という方法があります。

着替えの時に、お気に入りの服を使って、少しの時間でいいのでお子さんと遊んでみましょう。

お互い投げ合ってキャッチボールのよにして遊んだり、足の間をゴールにしてサッカーのよに滑らせても楽しめますね。

「投げる力が強くなったね!お母さんのところまで届いたよ~!」

などと、気がついたことはどんどん褒めてあげましょう。

ハンカチ取りの要領で、手に持ったり腕にかけたりした服を、隙を狙って取り合っても面白いと思います。

- 立った状態で頭に乗せる

- 仰向けになった状態で目の上に乗せる

- 立った状態で肩に乗せる

などと、頭や顔に近い部分でも遊びます。

「上手に取れたね!すばやいな~!すごい!」などと、褒めてあげてくださいね。

楽しく遊べたら徐々に、触れる面積を大きくしていったり、時間を長くしていったりして遊んでみましょう。

服に限らず、こだわりのおもちゃ以外のもので遊んでみることで、お子さんの遊びが広がるかもしれませんね。

触覚で感じて楽しく遊ぶことが目的ですから、少しでも嫌がる様子が見られたら、すぐに終わりにするのがポイントです。

前庭覚を使った遊び

では次に、「前庭覚を使った遊び」をご紹介いたします。

前庭覚は、自分の体が今どんな傾きになっているかという情報をキャッチしたり、体が動く速さを感知したりしています。

こちらでご紹介するのは、それらを活かした遊びです。

テレビを見ている時などに、ちょっとだけ膝に抱っこしてあげられる時間があったら、その時にやってみましょう。

お子さんの体を両手で支えてあげて、山道を走る車になったつもりで、右に左に揺らして遊びます。

山にした膝の上に座らせてあげて、膝を曲げたり伸ばしたりして、飛行機の急上昇や急降下にみたてても楽しいですね。

「落ちないで上手に乗っているな~!」などと、声をかけてあげてくださいね。

慣れてきたら、支える手を緩めて少し不安定な状況をつくれば、ハラハラ感を楽しめるでしょう。

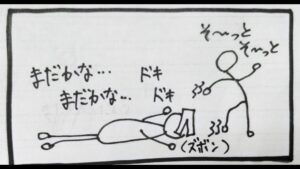

同じように山にした膝の上に後ろ向きに座ってもらって、あなたの顔が見えるくらいまで、そのまま後ろ向きに倒れてもらうのも、ドキドキして面白いでしょう。

体が傾くと、お子さんは倒れてしまう!という怖さを感じると思いますが、どんなに危ない感じがしても絶対に支えてもらえるという安心感も、合わせて必ず味わわせてあげて欲しいと思います。

そのためにも、支える時にはしっかりと力を入れて掴んであげたり、お子さんに聞こえるように声をかけたりしてあげてくださいね。

それによって、あなたを信頼する気持ち、人を信じるという大切な体験を重ねていってもらうことができます。

固有受容覚を使った遊び

それでは3つ目の、「固有受容覚を使った遊び」をご紹介いたします。

こちらでは、お子さんとお互いの手足を持ち上げる遊びをしてみましょう。

手や足にかかる力の具合を感じられる遊びになります。

お子さんが一人で何かを持ち上げて遊ぶのではなく、あなたの体を使って一緒に遊ぶという触れ合いの中で触覚も刺激されますから、短い時間でもいいのでやってみましょう。

お子さんに、体の力を抜いて横になってもらいます。

あなたは、「畑のお芋を収穫しま~す。」「お芋さんはお利口に寝ていますね~!」などと楽しく声をかけながら、お子さんの腕や足をギュッと握ります。

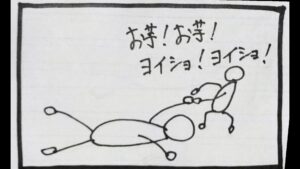

少し揺らしながら、「重い!重い!大きなお芋が取れたよ~!よいしょ!よいしょ!」と、持ち上げてみましょう。

そして、「重くてもう持てないよ~!落ちちゃう~!お芋さ~ん、落ちないように力を入れて~!」と、一瞬手を離したりして遊びます。

フェイントをかけてもOKです。

お子さんが手足に力を入れるタイミングが間に合わなくて、床などにぶつけてしまわないように、受け止めてあげる準備はしておきましょうね。

遊ぶ要領が分かったら、お子さんと交代してみましょう。

お子さんは、あなたの手足を掴むことで、手指にどのくらいの力を入れる必要があるかを感じることができます。

そして今度は、その力の入れ具合を保ちながら、腕にさらに力を加えたり足を踏ん張ったりする具合を味わうわけですね。

少しでも持ち上げられたら、遠慮なく存分に褒めてあげましょう。

楽しいと夢中になって遊ぶことができますから、集中力もつきますね。

手や腕だけでなくお腹や背中など、体全体に一斉に力を込めたら、あなたの両手や両足までも持ち上げられるでしょうか。

あなたの手足は、右に左に大きく動かされて、もしかしたら放り投げられてしまうかもしれませんね。

力持ちのお子さんを、いっぱい褒めてあげて欲しいと思います。

感覚統合について知ることで得られるメリットについて、こちらでも詳しくご紹介していますので、よろしければご覧くださいね。

⇒感覚統合と発達障がいの関係は?知って嬉しい子どもへのメリット5つ!

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、感覚統合を活かした遊びは幼児に最適!その理由と具体的な遊び3選というテーマでお伝えしてまいりました。

一体何のことだろう?と思われていた感覚統合について、お分かりいただけたでしょうか。

お子さんにとっては、遊びを通して感覚を統合することが毎日の課題だといってもいいでしょう。

課題には楽しい気持ちでトライしてもらいたいですね。

苦手な感覚を使った遊びは、無理強いせず焦らずに少しずつでOKです。

お子さんと一緒に楽しく遊びながら、感覚統合という視点に立った成長や発達を感じられたら、その喜びをあなたの笑顔に添えてあげられたら素敵ですね。

感覚統合を整える遊びは、今回ご紹介した以外にも、無料メール講座の中で「感覚チューニング遊び」として沢山ご紹介しています。

もしよろしければ、ご覧くださいませ。

それでは、今回はこちらで失礼いたします。

最後までお読みくださって、どうもありがとうございました。

感覚チューニスト ゆう