発達障がいがある子の運動には遊びが最適?感覚を使った具体例で解説!

こんにちは

お子さんの発達が気になるお母さんの味方

感覚チューニストのゆうです。

発達障がいがあるお子さんの場合、体を動かすことがあまり好きではないことがあります。

あなたのお子さんはいかがですか?

外遊びに誘われても行かないし、家の中で一人で遊んでいるか、動画を観るか、ゲームをしていたり……。

食べる量が増えていくとともに体型も気になって、気がかりなのではありませんか?

あなたも、お子さんに体を動かしてもらいたいと、色々と工夫されていることと思います。

それなのに、

「家の中で遊んでいるだけじゃ運動になるわけがない!」

「ちゃんと外で遊ばせないとダメよ!」

などと言ってくる方がいたりすると、途端に不安になってしまうことはないでしょうか。

そんな時に私は心の中で、

「今はこれでいいの!運動の代わりに家の中で遊んでいるんだから!」

と、自分に言い聞かせていました。

あなたもそうではありませんか?

でも本当は、何をすると運動になるのか分からなかったり、ただの遊びが運動になるなんて無理があるかしら……と、不安になったり困ってしまったりしているのではないでしょうか。

お子さんがしたくなるような、運動になる遊びがあったら嬉しいですよね。

それでは、一体どんな遊びをしたら運動になるのでしょうか。

運動になるような……と考えると、お子さんが好きそうな遊びからは思いつかなくて、行き詰まりを感じてしまいませんか?

でも、大丈夫ですよ。

どうにかして運動を!と、力まなくても、運動になる遊びがあるんですよ。

さらにそれは、普段はあまり意識することのない、体のあちこちの感覚も意識できるような遊びなのです。

それでは今回は、発達障がいがある子の運動には遊びが最適?感覚を使った具体例で解説!というテーマでお届けしてまいりますね。

Contents

発達障がいがある子には遊びが運動になるの?

発達障がいがあるお子さんに、少しでも体を動かして欲しいけれど、なかなか運動はしたがらなくて、頭を悩ませているお母さんは多いと思います。

また、家の中で遊んではいるけれど、そんな遊びじゃ運動にはならないよね……と、どうしていいか分からず困っている方もいるでしょう。

だからこそ、運動になるような何かがないかと、遊びに期待されるのだと思います。

そこでまずは、遊びが運動になる!と、私が考えている理由をお伝えしたいと思います。

理由1.遊びはお子さんが楽しいと感じられる

まず1つ目の理由は、「遊びはお子さんが楽しいと感じられる」ということです。

発達障がいのあるなしに関わらず、また子供か大人かに関わらず、楽しくないことはしたくないとは思いませんか?

お子さんに何かして欲しいと思ったら、「楽しい」という気持ちは外せないのではないでしょうか。

あなたのお子さんは、遊んでいる時に、どんな気持ちになっているのでしょう。

答えはお子さんによってそれぞれだと思いますが、例えば我が子たちは、自分から始めた遊びでも、私が誘った遊びでも、笑い声をあげながら続けてる時には、楽しそうにしています。

「そんなにはしゃいで疲れないんだろうか?」と、大人の私からすると、不思議なこともあります。

さらに、「もう何回もやっているけれど、まだ面白いの?」と、もう簡単にできてしまうようなことでも、夢中になって繰り返し、楽しんでいることもありますね。

反対に、出来なくて!面白くなくて!疲れて!ということからは、遠ざかっていますよ。

大人の私たちも同じですよね。

理由2.遊びで感覚を使った運動ができる

それでは、2つ目の理由「遊びで感覚を使った運動ができる」について、お伝えいたします。

あなたは、お子さんに「もう終わりだよ~!帰る時間だよ~!」と声をかけながら、まだまだ遊びたくて一生懸命に足や腕で踏ん張るお子さんと、体を斜めにして引っ張り合いをしたことはないでしょうか。

このような動作は、お子さんにとっては、まさに遊びの中の動きですが、実は体のあちこちの感覚を使っているのです。

目・耳・口・鼻・肌で感じているほか、手足体の動き具合や、筋肉への力のいれ具合、体の傾き具合なども、お子さん自身が感じている状況なわけですね。

この、体のあちこちの感覚を使う経験を積み重ねながら、人は感じ方や体を動かす時の力加減などを整えつつ、成長・発達していくのです。

そのことを改めて意識して遊ぶことで、まさに成長・発達に必要な感覚を使った運動になると、私は考えています。

また、そのような遊びの中で、それまでは気がつかなかったお子さんの感じ方や、苦手と感じる動きなども知ることができるでしょう。

そうしたら、今度はその感覚や動作を使った遊びをすることで、更にまた運動が出来るわけです。

理由3.楽しい運動は続けやすい

ここからは、3つめの理由「楽しい運動は続けやすい」について、お話しいたします。

あなたは、「運動」というと、どんなことをイメージされますか?

「筋力や体力がつくような内容で……運動だから仕方ないけれど、きっと動きはハードだよね……。」

何となく、しんどそうでキツそうではありませんか?

そんな激しい運動を長く続けることになったら、あまり楽しい気持ちにはならないと思います。

毎日、相当な努力をすることになり、義務をこなしているような心境になるかもしれませんね。

もしそれを、お子さんにして欲しいと思ったら、運動として続けるどころか、「遊びだよ」と誘っても断られてしまうでしょう。

また、あなたのお子さんは、激しい運動をしたような後に、普段はできているお風呂や歯磨きなどを渋ることはありませんか?

我が子の場合ですが、筋肉痛を私以上に苦痛と感じることがあったりして、他のことをする気力や体力までなくなってしまったことがありました。

そんな結果になってしまうと、続けられない遊びになってしまいます。

だから私は、我が子たちが出来なそうだったり疲れそうな内容の遊びは、始めから考えませんでした。

つまり、いきなり消費エネルギーが多くハードな運動をするよりは、お子さんの現状を少しでも動きのあるものにするために、感覚を使った楽しい遊びを長く続ける、という方向がいいように思うわけです。

感覚を使った運動になる遊びの具体例

いかがですか?

お子さんが出来る!楽しい!面白い!と感じられるような遊びであれば、体を動かしてもらいやすくなりますし、感覚を使った運動になります。

例えば我が家では、肌で感じることができて手足指先の運動になる活動や、体の傾き具合などを感じられる運動などを、遊びの中に取り入れていました。

それが、今回ご紹介する遊びになります。

どれも簡単にできますので、あなたもお子さんと一緒に、お家で是非楽しんでみてくださいね。

具体例1.素足でつかんでみよう!

遊びの具体例1つ目は、「素足でつかんでみよう!」です。

着替えをするときでも、テレビを観ているときでも、いつでも出来ます。

身近にあるもの(おもちゃのボールでも、ペットボトルの蓋でも)を、足や足指を使ってつかむ遊びです。

靴下を履いていても履いていなくても出来ますが、素足の方がおすすめです。

なぜなら、肌で直に感じることができるので、そこから受ける刺激も豊富になりますからね。

足先を動かそうとしたり、実際に動かすことによって、太ももやふくらはぎ、お尻や腰にどの位の力を入れるか、脚や手の関節をどの向きに動かして、どこに位置しておくとバランスが取れるかなど、あちこちの感覚を使う運動になるのです。

また、足先がしびれた時や、歩く時、走る時などを思い出してみてください。

足がしびれた時には、何か大きな物体が足首にくっついているだけのような感じになって、歩いている実感がないことがあるでしょう。

歩いている最中や走っている最中は、あまり意識しないと思いますが、実は足の指に力を入れたり、指を開いたり閉じたりしてはいませんか?

足先や足指の感覚や動きは、歩きやすさや走りやすさなどに、大きく関係しているわけなんですね。

遊ぶ時には、まずはあなたが、お子さんの傍で何気なく、「あれ~?うまくいかない~!こんなの簡単だと思ったのに、上手く出来ないや!ねえ、○○君はできる?」 などと、誘ってみましょう。

具体例2.押しくらまんじゅうで動いてみよう!

次にご紹介する遊びの具体例は、「押しくらまんじゅうで動いてみよう!」です。

こちらも、お部屋の中でも外でも、どこでも出来ます。

押しくらまんじゅうは、お腹や足に力を入れて踏ん張ったり、背を向けた自分の体のどこが、相手の体のどこにどのくらいの強さで当たるかなどを、想像しながら力加減をしたりと、とても優れた感覚の運動になっているのです。

こちらでは、押しくらまんじゅうの延長で、相手を押しながら動いてみるのです。

あなたとお子さんで遊ぶ場合、お子さんは自分より体の大きいあなたを動かすことになるので、全身の力を使うはずです。

あなたが段ボール片などの上に乗って、滑りやすく動かしやすい状態になっていても構いません。

少しでもあなたを動かせたら、お子さんの大きな自信になりますから、たくさん褒めてあげましょう。

押されているだけでも楽しいし、体幹のバランスを保つために、体のあちこちで微妙な力加減をしていることが分かって、新鮮な気持ちになると思います。

是非、お子さんとお互いに動かし合って、感じてみてくださいね。

具体例3.まわれ右してキャッチしてみよう!

それでは、遊びの具体例の3つ目、「まわれ右してキャッチしてみよう!」をご紹介いたします。

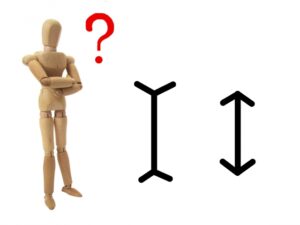

お子さんは、小学校の体育などでする「まわれ右」や「まわれ左」がクルリと上手に出来ますか?

中には、どちらかが苦手なお子さんもいるかもしれません。

ここでは、お子さんにお任せで好きな物(おもちゃでも、ペットボトルでも)を持ってもらい、あなたが出す合図とともに「まわれ右(左)」して、後ろ側にいるあなたに渡してもらって遊んでみましょう。

左右の体のバランスや、両足に入れる力加減などによっては、よろよろしたり、まわり過ぎてしまったり、体と手の位置がずれて渡せなかったりしませんか?

ゆっくり回ったり、次から次にリズムよく速く回ったりと、面白おかしく楽しんで欲しいと思います。

ギクシャクした回転でも、あなたの手に物が触れて通過してしまっても、回れたことや触れたことなどについて褒めてあげましょう。

また、既に簡単に出来ていることでも、褒めらると嬉しいものです。

楽しく嬉しい気持ちになれれば、繰り返し遊ぶことも難しくないと思います。

それがすなわち、体全体や感覚を使った運動になるわけです。

さらに、その間はテレビからもゲームからも離れて、あなたと共有する貴重な時間にもなりますね。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、発達障がいがある子の運動には遊びが最適?感覚を使った具体例で解説!というテーマでお届けしてまいりました。

発達障がいのあるなしにかかわらず、楽しくないことはしたくないですよね。

まして疲れそうな運動となると、益々気乗りしなくなるでしょう。

それならば、出来る!楽しい!面白い!と感じられるような、感覚を使った遊びをしてみてはいかがでしょうか。

お子さんが笑顔で楽しめていれば、体中の感覚と手足・指・体幹を使った運動として、その時間を増やしていくことも難しくないと思います。

そのためにも是非、あなたもお子さんと一緒に遊びを心から楽しんでくださいね。

もしよろしければ、感覚を使った遊び(「感覚チューニング遊び」)をたくさんご紹介している、無料メール講座もありますので、ぜひご登録されてみてくださいね。

それでは、今回はこれにて失礼いたします。

最後までお読みくださって、どうもありがとうございました。

感覚チューニスト ゆう